コンセプト

子どもたちが自分らしく学べる場を、対話をしながら創っていきます。

木々に囲まれた居心地のいい空間で、

好きな机に座り、一人ひとりが自分のペースで学習する学びの森。

それぞれの感性や興味を大切に、

従来の学校という枠組みの中ではできない自由な学びを探究できる場です。

土台となる学力を伸ばしながら、

教科の枠を超えた取り組みや、より実践的なプロジェクトにも挑戦します。

子どもたちは、学びを通じて他者や社会との関係性を育み、

自分の世界を広げていきます。

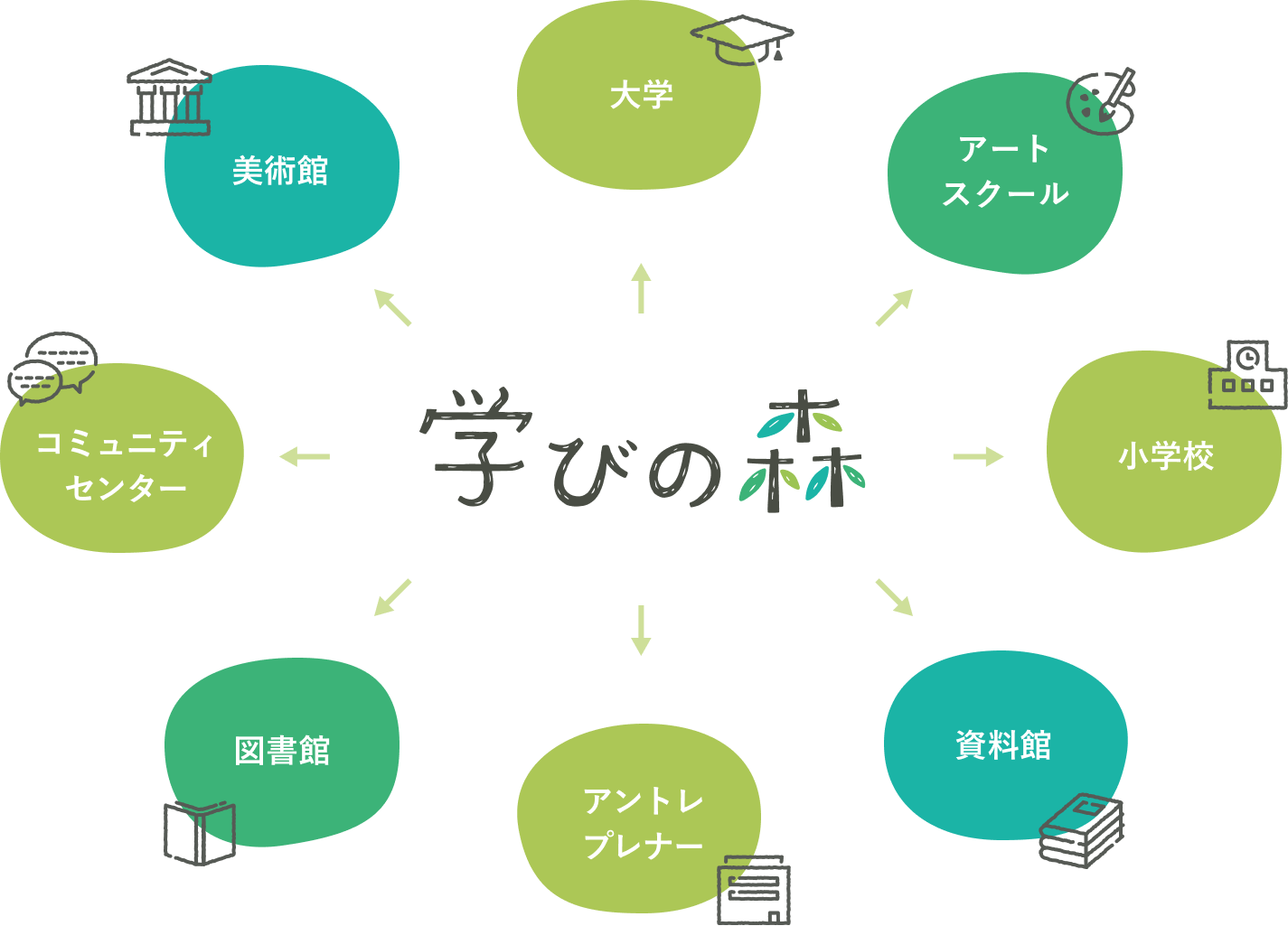

City as School

まちに学びの森を開いていく

多様なニーズに対応した

学びの場をつくるために、

校舎を飛び出して、まちの中で自由に

柔軟に学びを展開していきます。

5つのキーワード

学びの森が目指す教育のあり方を、

5つのキーワードで表しました。

私たちの役割は、子どもが本来持っている

自律へと向かう力を豊かに育むこと。

そのための経験をつくる場として、

学びの森を運営していきます。

理解

子ども一人ひとりを

観察し、対話を通して、

彼・彼女の物語を

理解します。

変容

子どもが新たな

視点を獲得することで、

自分を捉え直し、

行動が変わります。

探究

子どもが自主的に

取り組み、

先生や仲間と一緒に

学び合います。

共創

対話を重ねて、この場に

関わるみんなにとって、

より良い学びの森の

あり方を更新

し続けます。

自律

変化し続ける社会の中で

自分らしく自由に生きる力を

身につけて、学びの森を

巣立ってほしいと

考えています。